顎関節症

顎関節症とは?

顎関節症(がくかんせつしょう)とは。

あごが痛くなり口を開くことができなくなったり、あごを動かすと変な音がしたりするなどの症状が出る病気の総称です。

顎関節症の根本原因は?

顎関節症の原因は明確にされていないものの、多くの因子が関係していると言われています。

<神経系の異常>

顔周りにはさまざまな神経が走行しています。特に三叉神経周囲の筋肉が緊張すると、神経が圧迫され、痛み(三叉神経痛)を引き起こすことがあります。

<歯ぎしりや噛みしめなどの習癖>

歯ぎしりや噛みしめの癖がある方は、筋緊張が通常より強く見られ、その分、口の開閉時に違和感を感じることがあります。

その他にも、精神的・心理的因子や咬合(噛み合わせ)の異常など、さまざまな因子が考えられます。中でも最も一般的な原因は、日中や睡眠中のくいしばりであると考えられています。

こんなお悩みはありませんか?

顎関節症のお悩み

口が開きにくい

口を開けると痛む

主にあごの筋肉(咬筋・側頭筋など)の「使いすぎ」が原因です。

咬筋は頬、側頭筋はこめかみに痛みを生じるので、こめかみの痛みから「頭痛」と訴える患者さんもいます。これは、筋マッサージやあごの安静で治療します。

関節雑音

関節靭帯の異常で、簡単にいうと「あごのねんざ」です。無理に口を開けすぎたり、固いものを食べたり、歯ぎしりや食いしばりでも生じます。

頭痛

口周りの筋肉が硬くなると、側頭筋など頭の筋肉が引っ張られることにより頭痛が生じます。

耳鳴り

顎関節に生じた歪みが顎関節周囲のリンパの流れを妨げることによって起こります。

顎関節症に対する当院の考え

顎関節症に対する当院の考えとして、顎関節症の原因は多くの因子が関係しており、多方面からアプローチが可能だと考えています。その中でも特に多い因子として、関節や筋肉に負担がかかることにより、開閉困難や開閉時に音が鳴るなどの症状が現れることがあります。

顎関節症の方や顎関節症の疑いがある方は、無意識のうちに顎に負担のかかる姿勢をとっている場合があります。顎に負担がかかり続けると、顎関節にも圧力がかかり、痛みを感じるようになることがあります。

そのような要因がタイミングよくいくつも重なると、負担が大きくなり、その人が持っている耐久力を超えた場合に症状が現れると考えています。

顎関節症はなぜ起こるのか?

顎関節は非常に複雑な構造をしています。筋肉や神経が集中し、さらに下顎は喋るときや噛むときにずっと動いています。この顎関節において、何らかの原因によって痛みや違和感が生じたり、本来の機能を果たせない状態を「顎関節症」と言います。

顎関節症の原因にはさまざまなものが考えられます。特に多いものとして、噛み合わせの異常、食いしばり、歯ぎしりがあります。他にも「歯並びや噛み合わせの悪さによる顎関節への負担」や「顎関節がもともと弱いといった構造上の問題」、「ストレスや不安などであご周りの筋肉が緊張した結果」、「外傷」などがあります。

複数の原因が重なって発症することも少なくありません。

顎関節症を放っておくとどうなるのか?

顎関節症は、命に関わるような恐ろしい病気ではありません。顎関節症は、ほとんど気にならない軽度のものから、食事や発音に支障が出るといった重度のものまで、さまざまな状態があります。しかし、放置していると、症状が悪化したり、噛み合わせが変化したりすることもあります。すると、日常生活への影響はさらに大きくなります。

顎関節症を放置すると、顎の局部的な炎症にとどまらず、進行して全身に広がる恐れもあります。顎のずれや噛み合わせが悪化すると、顔面骨格の歪みにつながるほか、頚椎の歪みや仙骨の歪みなど、全身症状に進行するケースもあります。

顎関節症に効果的な当院の施術メニューは?

当院では、「ドライヘッド矯正」や「極上ドライヘッド」が効果が期待できるメニューです。

顎関節症では、顎関節を構成する骨や筋肉の異常により症状が出ることがあります。「ドライヘッド矯正」や「極上ドライヘッド」では、顎関節を構成する筋肉に対して緩めたり、頭蓋骨の歪みや左右差を整える施術を行っています。

顎関節や周辺の筋肉に負担をかける癖や習慣が原因となり、症状が現れることが多いです。例えば、歯の食いしばりに気を付ける、頬づえをやめる、硬い食べ物や長時間の咀嚼を控える、ストレスを溜めないなど、日常生活の中でご自身で意識していただくことと同時に、一度凝り固まってしまった筋肉やズレが生じている骨に対して「緩める」「整える」アプローチを行うことで、より軽減を早めることが期待できます。

その他にも、首周りの筋肉も同時に緩める手技があるため、首や肩の筋肉の血行不良からくる「筋緊張性頭痛」を軽減し、顔・首・肩周りの筋肉にアプローチすることにより筋緊張を和らげ、血流を良くすることで、自律神経の調整が期待できます。

その施術を受けるとどう楽になるの?

顎関節症とは、顎関節や周辺の筋肉に負担をかける癖や習慣が原因となり、症状が出ることが多いです。例えば、睡眠時の「噛み締め」や「頬づえをやめる」、また「歯並びや噛み合わせの悪さによる顎関節への負担」や「顎関節がもともと弱いといった構造上の問題」、「ストレスや不安などであごの周りの筋肉が緊張した結果」、さらに「外傷」などが挙げられます。

「ドライヘッド矯正」や「極上ドライヘッド」では、顎関節を構成する筋肉に対して緩める施術を行い、頭蓋骨の歪みや左右差を整える手技を取り入れています。ストレスを溜めないなど、日常生活の中でご自身で意識していただくことと同時に、一度凝り固まってしまった筋肉やズレが生じている骨に対して「緩める」「整える」アプローチを行うことで、軽減を早めることが期待できます。

その他にも、首周りの筋肉を同時に緩める手技があり、首や肩の筋肉の血行不良からくる「筋緊張性頭痛」の軽減が期待できるほか、顔・首・肩周りの筋肉にアプローチすることにより、筋緊張を和らげ、血流を良くすることで自律神経の調整が期待できます。

顎関節症を軽減するために必要な施術頻度は?

病気になって間もない時期や、病状が安定しない時間を「急性期」と言いますが、急性期では週に2〜3回のご来院をお勧めします。

状態が安定してくると、徐々に通院の頻度を落とすことも可能ですが、比較的コンスタントに通院していただき、患者様一人一人の個人差によって期間は変動します。以下のように、目安を定めさせていただいています。

・3ヶ月:変化の時期

・6ヶ月:安定の時期

・9ヶ月:定着の時期

・12ヶ月:メンテナンスの時期

監修

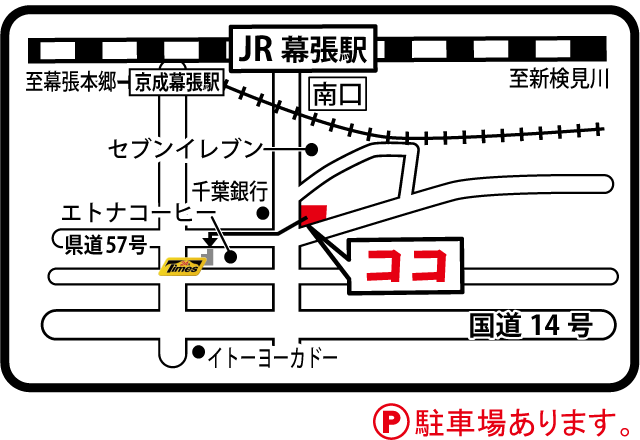

幕張南口整骨院 院長

資格:柔道整復師、鍼師、灸師

出身地:千葉県鎌ケ谷市

趣味・特技:野球観戦、旅行、アメコミ映画を観ること