こんなお悩みはありませんか?

座るときに背中が丸まりやすく、姿勢が悪いと感じる

長時間のデスクワークで肩が前に出てしまう

インナーマッスルの筋力低下によって体を支えにくくなっている

首の筋肉が硬くなり、副交感神経が圧迫されて自律神経が乱れている気がする

首や肩のこりが慢性化し、猫背や頭痛、眼精疲労なども感じる

巻き肩を放置してしまっているが、今後どうなるか不安

整体などに通う頻度や期間がわからず、軽減までに時間がかかりそうで悩んでいる

横向きで寝るクセがあり、巻き肩が悪化している気がする

巻き肩について知っておくべきこと

いわゆる「巻き肩」とは、肩が前方へ出ている姿勢のことを指します。一般的には、頭が前に出て胸椎が屈曲し、肩甲骨が外転・内旋・前傾することで、身体全体が前方へ丸まり縮こまったような状態になります。筋肉の中では、特に小胸筋という胸元にある筋肉が影響を受けやすく、肩を縮めた状態が続くことで筋肉が短く硬くなっていきます。小胸筋が伸びづらくなることで、巻き肩がさらに進行し、見た目や肩こりの悪化だけでなく、神経や血管が圧迫されることで腕のしびれやむくみの原因にもつながる可能性があります。

症状の現れ方は?

【肩こり・首こり】

肩の位置が前方にずれることで、首と肩をつなぐ筋肉が引っ張られ、肩や首のこりが発生しやすくなります。

【頭痛・眼精疲労】

肩や首の筋肉が緊張し血管が圧迫されると、脳や目への血流が悪化し、頭痛や眼精疲労が生じやすくなります。

【睡眠の質の低下】

首は副交感神経が深くかかわる部位であり、筋肉の緊張により圧迫されると、休息すべき時間に交感神経が優位な状態が続いてしまい、睡眠の質が低下することがあります。

【自律神経の乱れ】

巻き肩にともなって生じる首や肩のこり、頭痛、睡眠の質の低下などが継続すると、自律神経が乱れやすくなります。

その他の原因は?

巻き肩の原因として、まず挙げられるのはスマートフォンを使用する際の姿勢です。長時間画面を見続けることで、無意識のうちに首が下を向き、肩が前方に丸まってしまいます(いわゆるスマホ首)。また、デスクワークによって長時間パソコンに向かう姿勢も、肩が前に出やすく、巻き肩につながりやすいといわれています。

さらに、「横向きで寝る姿勢」も原因のひとつです。上半身の体重が肩にかかることで、肩が前に出やすくなるため、睡眠時の姿勢にも注意が必要です。

巻き肩を放置するとどうなる?

1、呼吸のしづらさ・疲労感の増加

身体前面の筋肉が縮こまり、肋骨の動きが制限されることで呼吸が浅くなり、体内に取り込む酸素量が低下します。これにより血流が悪化し、疲労感、眼精疲労、頭痛、睡眠の質の低下、代謝の低下といった不調を引き起こす可能性があります。

2、姿勢の悪化と筋肉への影響

巻き肩が進行すると、姿勢が崩れ、肩こりや五十肩の原因にもなり得ます。また、胸を張る動きがしづらくなるため、大胸筋の筋力低下を引き起こす場合もあります。

3、胸郭出口症候群のリスク

神経や血管が圧迫されることで、胸郭出口症候群を引き起こしやすくなり、日常生活の中で手のしびれや痛みを感じるリスクも考えられます。

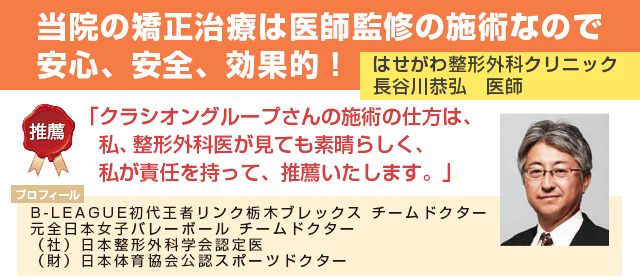

当院の施術方法について

巻き肩を軽減していくには、姿勢の軸や筋肉のバランスが重要となります。まずは、なぜ巻き肩になっているのかを明確にすることが大切です。骨盤の傾きや背骨の動きが悪くなることで巻き肩が生じることがあるため、姿勢に関係する部位を見直す必要があります。

また、肩甲骨や胸椎の関節、筋肉に対してストレッチを行うことで、軽減が期待できます。当院では、全身矯正や上半身のストレッチを用いた施術によって巻き肩や姿勢の乱れにアプローチしております。原因が分からない方や、対処法にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

軽減していく上でのポイント

巻き肩の軽減において大切なことは、次の二点です。

1、筋肉のバランスを整えること

胸部の筋肉を伸ばすストレッチや、背中の筋肉を強化するトレーニングを行うことが推奨されます。たとえば、壁やドアフレームを利用した胸のストレッチや、バンドを使って肩甲骨を引き寄せる動作などが有効です。これにより、肩の内旋が和らぎ、胸郭が開きやすくなります。

2、日常生活の見直し

姿勢を意識することが重要です。デスクや椅子の高さを調整して作業環境を整え、長時間同じ姿勢を避けましょう。重い荷物を持つ際は、両側にバランスよく分けることで片方の肩への負担を減らすことができます。さらに、短時間のストレッチや軽い運動を日常的に取り入れることで、筋肉の緊張がやわらぎ、巻き肩の軽減が期待できます。