こんなお悩みはありませんか?

目の奥が痛い

目が乾く

いつもより視界がまぶしく感じる

目が充血する

頭が痛い

これらの症状が出てきた場合、眼精疲労の疑いがあります。

目がショボショボしたり、目の周りが重く感じる「疲れ目」とは違い、眼精疲労は継続的に症状が表れ、目だけでなく首や肩周りにまで影響を与えることがあります。また、食欲が出なくなったり、眠れなくなったりと日常生活にまで影響を与えるため、早期に対処し改善する必要があります。

眼精疲労についてで知っておくべきこと

目には自動的にピントを調節するオートフォーカス機能が備わっています。

目の中にある「毛様体筋(もうようたいきん)」という筋肉が縮んだり緩んだりして水晶体の厚さを変え、ピントを合わせています。眼精疲労は、水晶体の厚さを変化させてピントを調節する毛様体筋の緊張が原因とされています。近くを見る時には、レンズとなる水晶体を厚くするために毛様体筋が緊張します。

しかし、脚や腕の筋肉が長く緊張していると疲れるのと同様に、毛様体筋も緊張状態が長時間続くと疲れてしまいます。例として、パソコンの画面や書類など、近くの物をじっと見続けると眼球が固定され、毛様体筋には大きな負担がかかります。

このような状態が続くと毛様体筋が疲れてしまい、慢性的な目の疲れ、つまり眼精疲労となり、様々な症状が全身に現れることがあります。

症状の現れ方は?

目に現れる症状として、目の充血、目の乾き、視界が眩しくなること、目の奥の痛みなどが挙げられます。また、身体全体に現れる症状として、首や肩が張っているように感じること、頭痛、倦怠感、吐き気、寝付きが悪くなること、食欲不振などが挙げられます。

目に現れる症状の原因とされているのは、長時間のパソコンやスマートフォンの使用、度が合っていない眼鏡やコンタクトレンズの使用などです。

眼精疲労を自覚し始める初期段階では、目の疲れや目の周りの痛みを感じ始める方が多く、その後、全身へと症状が波及し、全身に辛さを感じる方が増えてくることが多いようです。

その他の原因は?

その他の原因として挙げられるのが、過度なストレスです。ストレスは、眼精疲労の主な原因とされるドライアイを引き起こす要因の一つとされています。

緊張やストレスによって交感神経が優位になると、涙の分泌量が低下し、ドライアイになりやすくなります。眼精疲労を予防するためには、リラックスする時間を意識的に設けることが大切です。運動や息抜きを行い、ストレスをためない生活を心がけましょう。

また、40代以上になると白内障や緑内障といった目の疾患のリスクが高まり、それらが原因で眼精疲労とよく似た症状を感じることがありますので注意が必要です。

眼精疲労を放置するとどうなる?

眼精疲労を放置してしまうと、白内障や緑内障をはじめとする眼疾患の発症リスクが高まるほか、精神的なストレスが増し、頭痛や肩こり、吐き気など体の不調が現れることがあります。

また、集中力の低下や睡眠の質の低下といった症状も見られ、仕事のパフォーマンスが低下したり、勉強に集中できなくなるといった問題が生じる場合があります。日々の生活に支障をきたす恐れがあるため注意が必要です。

さらに、重症化するとめまいや吐き気を伴うほか、イライラや不安感、抑うつといった精神的な症状に発展することもあります。

眼精疲労は、精神的なストレスを引き起こしやすく、最終的には全身の健康を害する原因になる場合もあるため、軽症のうちに対策を講じることが大切です。

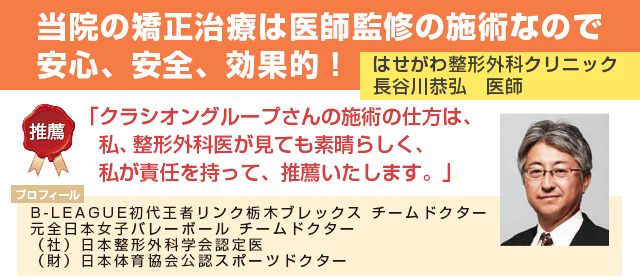

当院の施術方法について

当院では眼精疲労に対する施術として、主に『ドライヘッド矯正(頭蓋骨矯正)』を行っております。

ドライヘッド矯正では、主に首周囲の筋肉と表情筋を緩め、頭蓋骨周囲の血行を改善し、頭蓋骨の位置を調整することで、頭痛や眼精疲労といった顔周りのお悩みの軽減を目指す施術となっております。

眼精疲労に対しては、ドライヘッド矯正の中で“睛明(セイメイ)”や“攅竹(サンチク)”といった眼精疲労に効果が期待できるツボや目周囲の筋肉に対するアプローチを行い、回復を促します。

実際に施術を受けた方からは、「目の周りがスッキリした」や「顔周りのむくみが気にならなくなった」といったお声を頂いており、非常にオススメの施術となっております。

改善していく上でのポイント

眼精疲労を軽減していくためには、長時間パソコンやスマホの画面を見ることを控えることが一番です。

眼精疲労の原因は、長時間電子機器の画面を見ることによって過剰なブルーライトを浴びたり、近くの物を見続けることによる眼筋の疲労です。まずはそれら根本の原因を避けることが大切です。

しかし、仕事をする上でそのような行為を避けられない方もいらっしゃるかと思います。そのような方は、少しでも画面から離れる時間を作ることが有効です。睡眠前の時間やちょっとした移動時間など、目を休める時間を作り、体と共に心をリラックスさせることを心掛けましょう。