肉離れ

こんなお悩みはありませんか?

肉離れについて、こんなお悩みはありませんか?

走ったり飛んだり跳ねたりなど、運動すると太ももに痛みが走る

ステップやジャンプなど、部活動中での太ももの痛み

重いものを運んだり、投げたりしたときに腕や背中、胸の筋肉に痛みが走る

運動したら、痛みと共に皮膚が青く内出血を起こしてしまった

痛みを感じ始めた時に「ぶちっ」と何かが切れるような音を聞いた

など、上記のお悩みがあった際には当院をご利用ください。

肉離れで知っておくべきこと

肉離れについて知っておくべきこととして、主にスポーツ中に発生し、特にダッシュやジャンプなど瞬間的な動作を行う際に筋肉を痛めることが多いです。筋肉が収縮しようとする際に急激な過伸張力が加わることで、筋繊維が部分的に断裂、または完全に断裂することを指します。医学的な名称としては、筋断裂、筋膜断裂、筋損傷などが挙げられます。

この怪我は、主にスポーツ中の動作によって起こりやすく、特に瞬発的な動きを伴うスポーツにおいて頻発するため、スポーツ障害の中でも特に発生頻度が高いと言えます。例えば、陸上競技、サッカー、バスケットボールなどのスポーツが例として挙げられます。

多くの場合、太ももやふくらはぎで発生することが一般的で、ほとんどは部分的な断裂によるものです。ただし、場合によっては完全に断裂してしまうこともあります。

症状の現れ方は?

肉離れの重症度は以下のように分類されます。

Ⅰ型(軽傷): 腱や筋膜に損傷はなく、筋肉内に内出血が見られる状態です。

Ⅱ型(中等症): 筋腱移行部に損傷が認められますが、完全断裂や付着部の裂離はありません。

Ⅲ型(重症): 筋腱の短縮を伴い、腱の完全断裂または付着部剥離が見られる状態です。

簡単に説明すると、Ⅰ型は内出血を伴い、Ⅱ型は筋肉と腱の間に軽い損傷がある状態、Ⅲ型は筋肉が断裂したり筋肉の付着部位が剥がれてしまった状態を指します。

症状として現れるもの

・ストレッチをしたとき

・力を入れたとき

・患部を押したときの痛み

・内出血

Ⅱ型およびⅢ型では、損傷部に陥凹(へこみ)が見られることもあります。

その他の原因は?

肉離れの原因として考えられるものは多岐にわたります。

まず、運動による筋肉疲労の蓄積や過度な運動を繰り返すことが挙げられます。また、加齢による筋力の低下や、運動時に十分なウォーミングアップを行わず、体を温めないまま運動を開始することも原因の一つです。

子どもの肉離れについては、新生児や乳児、幼児の段階では筋力が低いため、肉離れが起こることはほとんどありません。しかし、筋肉の発達や成長、運動量の増加に伴い、小学校の高学年頃から肉離れを起こしやすくなる傾向があります。

さらに、水分の摂取不足も肉離れの一因となります。筋肉には適切な水分が必要ですが、水分が不足して筋肉の状態が硬くなっている場合、急な運動を行うことで肉離れを発症しやすくなります。

肉離れを放置するとどうなる?

肉離れを放置したり、初期施術を怠ったりすると、症状が悪化し、最悪の場合は歩行が困難になることもあります。また、痛みをかばうことで身体の歪みにつながる可能性もあります。

さらに、肉離れは後遺症が出やすいスポーツ障害の一つといわれています。施術を行わず放置すると、血腫や瘢痕組織が形成され、突っ張り感やしこりなどの違和感が残りやすくなります。このような状態は、スポーツを継続していく上でなるべく避けたいものです。

また、周囲の筋組織に余分な負担をかけることにより、肉離れを繰り返しやすくなり、症状が悪化する可能性もあります。そのまま放置を続けると、筋肉の柔軟性や筋力が低下してしまいます。スポーツを安全に楽しむためにも、初期の段階で適切な施術を受けることが大切です。

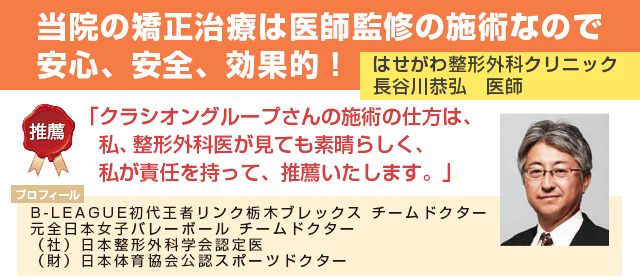

当院の施術方法について

当院では、初期症状や発症後48時間以内であれば、PRICE処置を行います。

PRICEとは、Protection(保護)、Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の略です。これらを基本として、アイシングと圧迫を繰り返し実施します。

また、症状の重症度に応じて電気施術や鍼施術などを取り入れることがあります。これらを行う目的は、患部の筋損傷の自然治癒力を高め、少しでも早く日常生活動作を問題なく行えるようサポートすることです。

さらに、受傷後の経過に応じてストレッチ療法も実施します。ストレッチ療法は、肉離れを繰り返すことを防ぎ、違和感を軽減するために重要です。繰り返しストレッチを行うことで、患部の状態を整えます。

改善していく上でのポイント

初期段階では、安静に過ごしていただくことが重要です。特に、足の肉離れの場合は、日常生活動作にも注意が必要です。例えば、靴を脱ぐ、下に落ちたものを拾う、床から立ち上がるといった動作は負荷がかかりやすいため、無理のない範囲で行うよう心がけてください。

また、繰り返す痛みや違和感を残さないためにも、施術を継続して受けていただくことが大切です。少しずつ痛みのない状態を目指し、再発を防ぐ体づくりを行っていきます。

<スポーツ復帰を目指す方への目安>

スポーツを行われている方が競技復帰を目指す際には、以下の基準を参考にしてください。

・圧痛(押したときの痛み)がないこと

・力を入れる動きやストレッチを行った際に痛みがないこと

・競技中の動作で痛みがないこと

・左右の柔軟性に差がないこと

・心理的な不安感がないこと

どうしても繰り返す痛みや違和感が残る場合もありますが、根気強く施術を続けることで症状の軽減が期待できます。

監修

誉田南口整骨院 院長

資格:柔道整復師

出身地:愛知県小牧市

趣味・特技:お酒、美味しいものを食べる事